これまで単著や共著で、いくつか書籍を出版させていただきました。

初めて書いた単著、心を込めて書いた共著、そして初めて担当した監修など――それぞれの書籍に、たくさんの思い出が詰まっています。

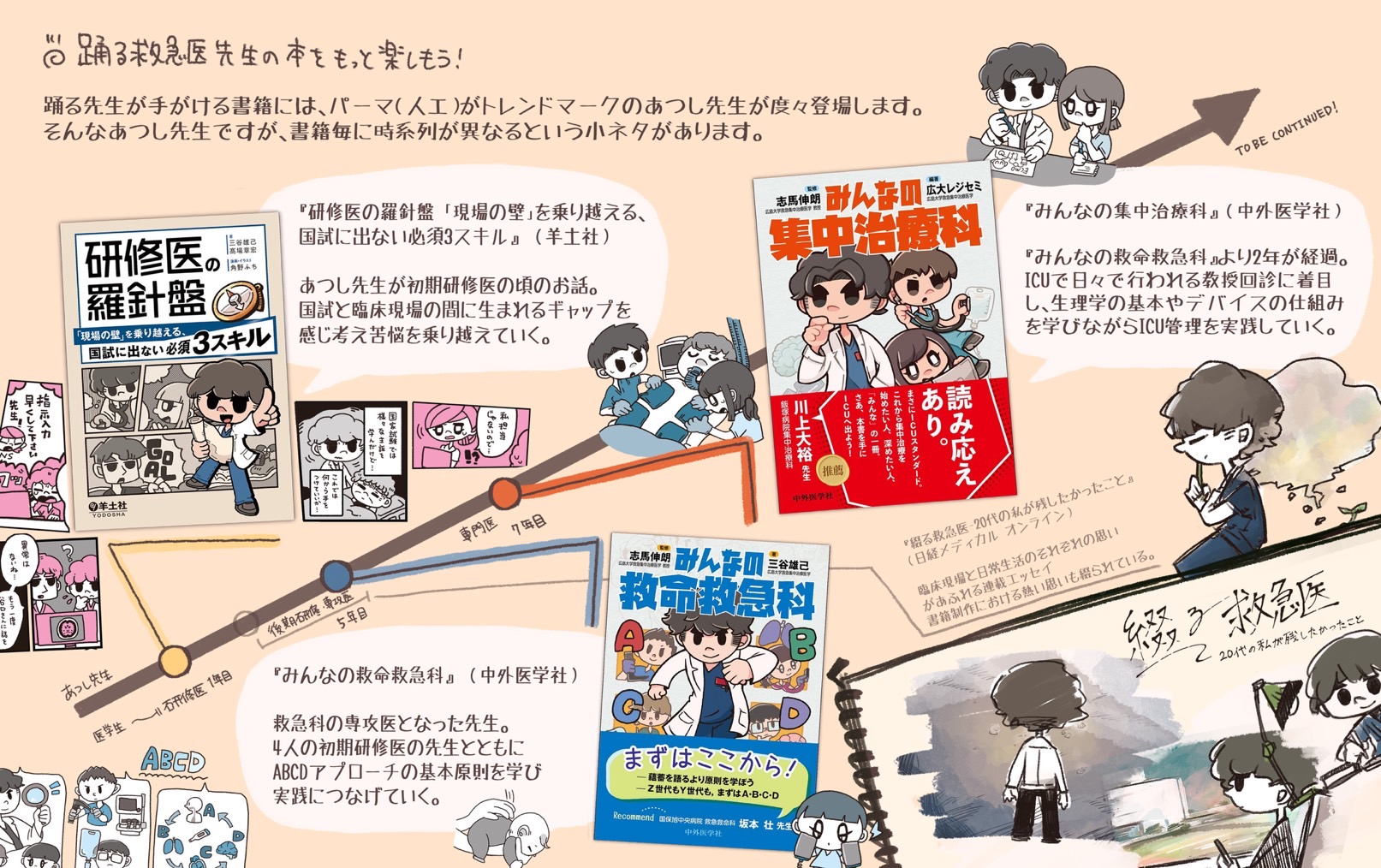

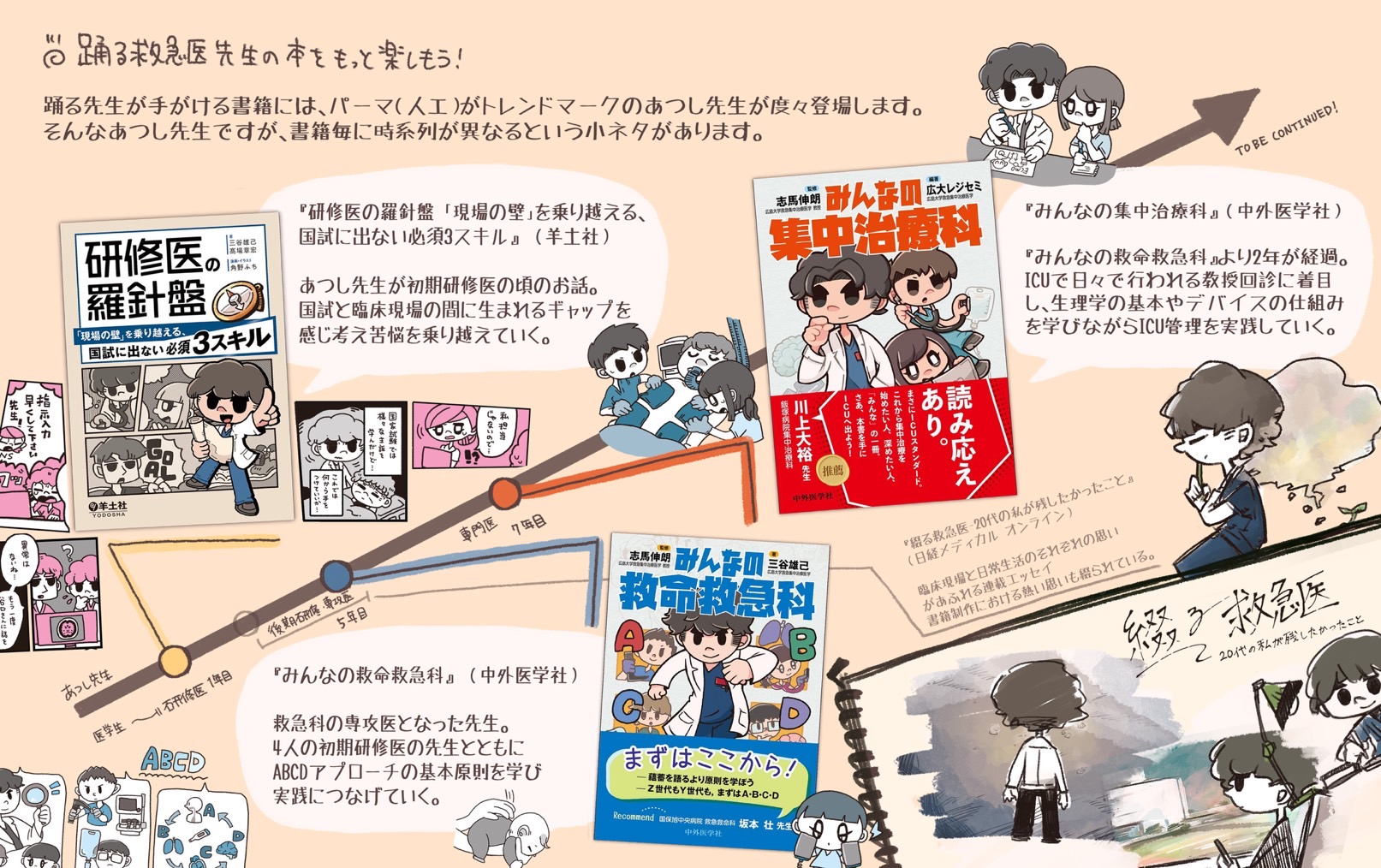

実は、そうした思い出が込められた医学書のすべてに、同じ登場人物が顔を出しているのをご存じでしょうか?

そのキャラクターこそ、あつし先生です。

パーマ(人工)がトレードマークのあつし先生は、各書籍で活躍する場面が異なり、実は時系列もそれぞれ変わるという“仕掛け”があるのです。

もしあなたが医学書の執筆に興味があるのなら、こうした「細かな設定」や「キャラクターへのこだわり」が、書籍そのものの面白さや読者の愛着につながるケースも少なくありません。

今回は、そんなあつし先生が登場する書籍の時系列ごとの繋がりと、それぞれの背景について少しご紹介します。

そして、私が医学書を書くときに大切にしている“物語性”や“キャラクター設定”への想いを、皆さんにお伝えできれば幸いです。

ここからは、以前角野ふち先生がSNSに投稿してくださったまとめ画像をベースに、時系列の流れに沿って解説していきます!

1.『研修医の羅針盤』「現場の壁」を乗り越える、国試に出ない必須3スキル

医師の道を歩み始めるすべての研修医にとって、臨床研修は”壮大な航海の始まり”です。

医学的知識の勉強や患者さんとのコミュニケーション、さらに職場の人間関係……。その航海には、何度も押し寄せる荒波を乗り越えていく覚悟が求められます。

そして、臨床現場では「見えない壁」に直面し、苦悩する瞬間が何度も訪れます。

私自身も、研修医時代に幾度となくその壁にぶつかってきました。

そんな経験をもとに、研修医の先生方が感じる「国家試験と臨床現場のギャップ」を埋める一助となるように書き上げたのが、この『研修医の羅針盤』です。

頼れる“アニキ”である高場先生との共著という形で、実践的かつ温かいアドバイスを盛り込んでいます。

この書籍の舞台では、あつし先生は初期研修医。私自身の失敗談や試行錯誤が、そのままあつし先生の物語にも反映されているのです。

国家試験で学んだ知識と実際の臨床現場の間に生まれる悩みをどう乗り越えるか――そのリアルなストーリーを漫画仕立てで読み解けるのも本書の魅力。

医学書を執筆するうえでも、読者が“挫折”や“気づき”を物語として追体験できるように工夫することは、とても大切だと感じています。

角野ふちさんの素敵な漫画とともに、初期研修の入口やコミュニケーション・意思決定といった、医学的知識以外の重要なスキルを学んでみてください◎

https://dancing-doctor.com/compass-for-resident/

2.みんなの救命救急科

「まずはABCDが安定していることを確認し、そのうえで○○の検査を施行し…」

救急診療の参考書などで、こんな書き出しを目にしたことはありませんか?

しかしながら、ABCDの評価と安定化こそが最も難しいのも事実。

いくらハンドブックやマニュアルを読んでも、なぜか上手くいかない……その理由は、“ABCDアプローチの真髄を理解できていない”からだと私は考えています。

この『みんなの救命救急科』は、研修医や若手医師だけでなく、あらゆる医療従事者や医療学生がABCDアプローチをより深く学べる、いわば“みんなの”ための一冊です。

ここで登場するあつし先生はすでに救急医として成長し、研修医のはやて先生・ひかり先生を導く立場になっています。

のぶろう先生の存在も含め、キャラクター同士の掛け合いによって、読者が楽しく学べるストーリーが展開されるよう工夫しました。

医学書を執筆するとき、「どうしたら読者の方が次のページをめくりたくなるか?」を常に意識しています。

キャラクター設定や物語性を取り入れることで、臨床現場さながらの緊張感と学びを同時に体感してもらえるのではないでしょうか。

https://dancing-doctor.com/minna-qq/

3.みんなの集中治療科

この本の誕生は、広島大学ICUでの「教授回診」がきっかけです。

生理学やデバイスの仕組みを基礎から紐解く“教授回診”のエッセンスを、臨場感たっぷりに詰め込みました。

ICUでは、患者のベッドサイドで浮かび上がる疑問を、生理学や各種デバイスの知識、スタッフ同士のディスカッションやデブリーフィングなどを通じて解決していきます。

そのプロセスを一緒に体験できるのが、この『みんなの集中治療科』です。

ストーリー面では、『みんなの救命救急科』から2年後のICUを舞台としており、専門医となったあつし先生が若手スタッフと共にICUの難題に挑みます。

はやて先生・ひかり先生もさらに成長した姿で登場するため、前作と合わせて読むとキャラクターの変化をより楽しめる構成になっています。

医学書を書くとき、内容の正確性や論理性はもちろん大切ですが、「成長物語」を描くことで、読者が知識を身につけるだけでなく、“登場人物と一緒に学んでいる感覚”を共有できるようにしたいと考えています。

https://dancing-doctor.com/critical-care-for-everyone/

番外編.綴る救急医~20代の私が残したかったこと

こちらは、20代の若手救急医だったときにノートに綴ってきた想いや日々の記録を、エッセイとしてまとめたものです。

歳を重ねるにつれて変化する考え方や、旅行や趣味を通じて感じる人生観など、救急医としての経験だけでなく、プライベートも交えて書いています。

イラストではあつし先生がメインビジュアルを担当しており、柔らかな文庫本風のタッチでほっこりさせてくれる仕上がりに。

強いメッセージよりも、“クスッと笑えてじんわり心が温まる”ようなテイストを目指しました。

著者自身の経験を語るエッセイもまた、医学書の世界を広げる一つの手段かもしれません。

先輩や仲間がどんな思いで医療の道を歩んできたのか――そうした背景に触れられることで、読者自身のモチベーションにもつながっていくはずです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

漫画やアニメが大好きだった私は、「教育のための医学書」にもキャラクター設定や背景、ストーリー性を持たせることで、勉強自体を少しでも楽しくできるのではないかと考えました。

このような隠し設定を見つけてくれる読者やフォロワーの方々に支えられていると感じます。

今後も、あつし先生や新しいキャラクターがどこかで登場し、物語が続いていくかもしれません。

もしこのような仕掛けに興味を持ってくださった方は、ぜひSNSで感想やコメントをいただけると嬉しいです。

皆さんのリアクションは、これからの創作意欲や医学書執筆のモチベーションにつながります。

医学書を執筆してみたい方、あるいはただ読むのが好きな方も、物語性やキャラクターへのこだわりを意識することで、きっと新しいアイデアが生まれるはず。

これからも、一緒に楽しく学んでいきましょう。

この記事を読んで参考になった方、面白いと思ってくださった方は

各種SNSの登録よろしくお願いいたします!

みなさまのリアクションが今後の記事を書くモチベーションになります!