本記事の対談内容は、2025年3月23日に開催した医学書LABOセミナー『ようこそ救急外来!迷わない、困らないクスリのハナシ』より一部抜粋しております。楽しんで読んでいただければ幸いです。

『ようこそ救急外来!迷わない、困らないクスリの本』の魅力とは?

今回は、ゆっくり救急医先生からご出版された書籍の総論や各論、見出しなどをベースにしたお話を伺えたらと思います!先生、よろしくお願いします。

はい、よろしくお願いします。まず、この本を執筆した経緯を軽くお話ししますね。

三谷先生に伺いたいんですが、正直、この本に似た救急の“アンチョコ本”ってたくさんありますよね?

私自身医学書が大好きだからこと感じるんですが、いわゆる救急系ハンドブックやポケットブックは正直、世の中に溢れかえっていると思います…!笑

そうなんですよね。ハンドブックやポケットマニュアルは既に充実しています。私自身、京都ERという本が大好きで、専攻医の頃から愛用していて、研修医にもよく勧めていたんですよね。

でも、ある日、その京都ERを持っている研修医が、書いていない内容や、最適とはいえない治療をやっていたんです。それが気になって「何でかな」と思ったんですよ。京都ERは内容もエビデンスも充実していますが、情報量が多い。情報量が多いがゆえに、最初のとっかかりとして使うには逆に難しい場合もある。初期研修医がいきなり全部を読みこなすのはハードルが高いんですよね。

※アンチョコ本…救急外来などで素早く参照可能なように、必要事項をコンパクトにまとめた手引き書のことです。

確かに!初めて読んだのは研修医1年目のときでしたが、結構難しいなと感じた記憶があります。

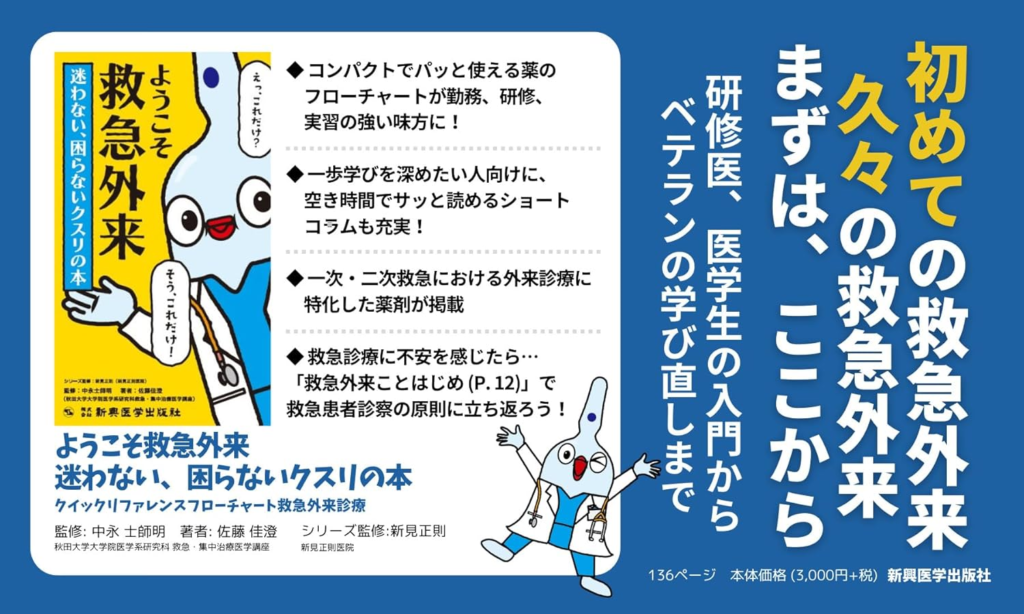

急いでいるときや、切羽詰まっているときに、パッと見られる本が欲しい。それが“ちゃんとした本”にブリッジする役割になればいいなと思い、『ようこそ救急外来! 迷わない、困らないクスリの本』を作りました。まず初めての救急外来に入る医学生・初期研修医、あるいは久々に救急外来に入る先生向けの薄い本で、100ページちょっとのボリュームです。

普段あまり救急をやらないけど、たまに当直に入る上級医の先生などにも、パッと目を通していただきたい。病院の救急外来に一冊置いておいて、手に取ってもらえたら嬉しいなと思っています。

この本の特徴は、フローチャートでとにかくシンプル。コンパクトさとフローチャート形式で、研修や実習中でも“すぐにパッと分かる”ように作りました。ただ、それだけだと学びが浅くなりがちなので、各ページの下にショートコラムを入れているんです。そこでは最近のトピックスや、慣習的になされていることに対して「本当にそうなの?」と疑問を投げかける内容などを盛り込みました。

実際、三次救急の重症患者の対応では薬以外に集中するかもしれませんが、一次・二次救急だと薬が非常に大切です。薬を起点に勉強を深められるようにする一方で、診療全体もうまくいくように心構えを最初の数ページに載せています。

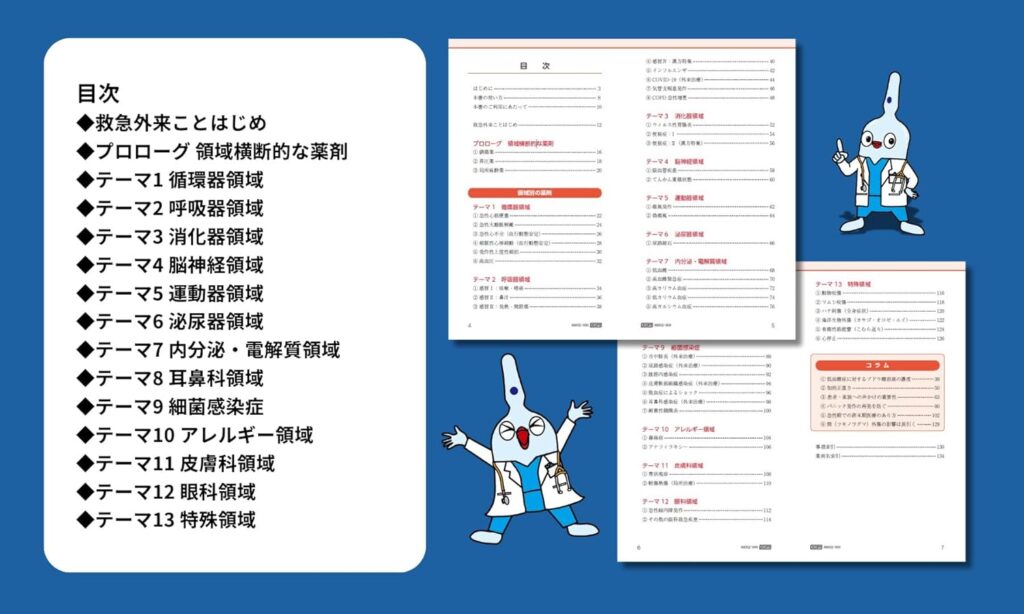

目次はこんな感じ。最初に数ページで事始め(救急外来の心構え)を書いて、その後は薬をどんどん紹介しています。所々に雑談的なコラムもあって、全136ページの構成ですね。

中身はこんなイメージ(フローチャートを示す)。一問一答形式で分岐しない、めちゃくちゃシンプルな流れです。下のコラムでは少し踏み込んだ内容やエビデンスの話を書き、読み物としても学びを深められるようにしました。参考文献もしっかり載せてあるので、調べたい方はすぐ原典に当たれます。

アイコンで見やすくしていて、血圧はどこまで狙う、こういう副作用に注意…など、ちょっとした工夫も入れています。

ここまでで三谷先生、何か気になったところはありますか?いや、もう興味深いところだらけですよ。正直、ここまでシンプルなフローチャートは見たことがなくて、読み手としては分かりやすい。一方で、著者視点からすると“この場合はこれ”とシンプルに言い切る勇気が必要ですよね。

ただ、本当に現場で使うには、そういうスパッとした提示がありがたい。もうズバッと最低限これだけ覚えれば大丈夫っていうのは絶対ニーズがある。すごく面白いです。

例えば“かぜ薬”ひとつ取っても、実は意外と勉強しないじゃないですか。『これって研修のとき先輩が使ってたから…』みたいに覚える人が多いですよね。

本には『どのタイミングでどんなかぜ薬を出すのか?』だけでなく、下のコラムでエビデンスにも言及しています。エビデンスがあるのかないのか。知っているようで知らない内容がちゃんと確認できる構成です。

あとは、よくある頻脈性心房細動の薬=ワソラン、みたいな一対一対応が危険な場合とか。新機能が落ちているときは要注意ですよね。そういうピットフォールを防ぐ記述を入れたり。

たとえばめまいなら、身体診察の“HINTS”を使う場合でも、研修医にとってはハードルが高くて、慣習的にCTを撮って“メイロン打っとこう”みたいな流れになりがち。でも本当は身体診察でしっかり中枢か末梢か見極めたいし、薬を出すにしても用途をちゃんと考えたい。そういう“ちょっと深掘りポイント”も、フローチャート+コラムでカバーしているんです。

使ったことがない人でも使いやすく、だけど誤った知識に陥らないように、基本からピットフォールを埋めるための仕掛けをしている感じですね。

めちゃくちゃいいですね。僕自身が初期研修の頃にこういう本があったら、もっとスムーズに学べたんじゃないかなって思います。

この本って新年度のスタートにもピッタリで、4月中に発売されたら、研修医の方が5月から当直入るときにちょうど手元に…みたいな流れになりそうですね。

そうなんです。『初めての救急外来』のときに最初に手に取ってもらえれば、慌てて調べるより楽だろうと。

あとマイナーエマージェンシーみたいなテーマ――たとえば“耳に虫が入ったときどうするか”とか“海洋生物に刺されたら”みたいなのも載せてます。意外とこういう特殊状況って情報が少ないですよね。しかも薬という観点で切り込む本はほとんどないので、“お湯”や“オリーブオイル”みたいに、薬かどうか微妙なやつまで(笑)フローチャートに含めています。

『カサゴやオコゼに刺されたらどうする? 40度くらいのお湯に足をつける?』といった、“でも具体的にはどのくらいつけるの?”みたいな話も、ちゃんと記しています。

このようにマイナー含めて幅広いんですが、全部で130ページちょっとに収めている。困ったときにさっと見てもらえる、そんな感じですね。

コンパクトなのにマイナーエマージェンシーまで網羅しているのはすごいです。しかも感染症は『まとめ抗菌薬』の山口先生など、専門の先生とも連携して作られていると伺いました!各論の各セクションも完成度が高そうですね。

ええ。私自身が感染症の専門家ではないので、信頼できる先生にもお願いしてチェックしていただきました。

新年度に出る本なので、ぜひ救急外来において研修医にも手にとってほしいですし、“たまに当直やる上級医”の先生にも読んでもらえたらと思います。

書籍の詳細は、以下のURLからご覧いただけます!試し読みもできるので、興味がある方はぜひご一読してみてくださいね!

いかがでしょうか? このように、著者が見つめた救急外来のリアルな場面から、

クスリの使い方の極意がたっぷりと語られました。

当日はさらにディープな話や、ウラ話まで飛び出しましたよ。

こうした特別なお話や執筆の裏側が詰まったセミナーは、今後も開催予定です!

興味がある方々は、是非次回の医学書ラボの医学書セミナーにご参加くださいね◎

この記事を読んで参考になった方、面白いと思ってくださった方は

各種SNSの登録よろしくお願いいたします!

みなさまのリアクションが今後の記事を書くモチベーションになります!